11月18日,著名学者、清华大学人文学院李守奎教授云端作客广州大学语言学讲堂,为广大师生作了题为《汉字文化与阐释——从自己的姓名用字开始》的学术讲座。超过300名校内外师生从腾讯会议上听讲,另有部分学生在钉钉上收看直播。讲座由人文学院院长禤健聪教授主持。

“每一个汉字都是一部文化史”,了解汉字文化从自己的姓名用字开始。李守奎教授首先从自身教学经历出发,为大家解释了本次讲座题目的缘起。李教授在清华大学为学生讲课时强调“每一次课都要有切实的收获”,在授课时会请学生们查阅自己姓名用字的由来,学生们通过查阅自己的姓名用字,不仅掌握了检索资料的方法,了解到自己姓名用字的来源,而且还认识到自己姓名所包含的文化内涵。一个人的姓名,包含了父母的美好祝愿。从文化上说,人的名字不是一个符号,而是包含了丰富的内涵,是可以阐释的。这与汉字非常相似,汉字不仅是记录语言的符号,更记录了丰富的文化内涵。因此,李守奎教授希望通过讲座,引导大家从自己的姓名用字入手,尝试阐释汉字,进而深入了解汉字。

李守奎教授指出,将汉字文化的探讨和姓名文化探讨结合起来是有原因的,姓名文化自古以来就比较繁荣,而且每个人都有名字,从每个人的名字切入进行汉字文化探讨,可以发现更多有意思的文化。李教授向大家介绍了关于姓氏、名字的基础知识,如姓与氏的区别和联系,名与字的关系,姓氏、名字合流,姓名的结构与辈分,名字的美好祝愿以及名字反映出来的身份、经历、文化、特征等等,展示了姓氏文化观察的广阔视野。

李守奎教授以自己的姓氏字“李”为例,介绍了李姓溯源的文化心态,指出人们为自己的姓氏进行溯源时,普遍抱有将自己的姓氏与历史上的名人相联系的心态,而且这历史名人越古老越好,因为这说明家族源远流长。李教授通过梳理资料,提出了李姓及李字的“五确知”和“三不知”,过往对李姓进行溯源的结果如下:一是名人老子姓李,古书上这么写的;二是李的意思是李树或其果实李子,生活里就这么用的。这两者之间通过一个产妇联系。又说老子神通,生下来就能手指李树,于是就姓李了。李教授指出这种通过汉字寻求关联所编造的故事不能当作真实的历史来认同,这样的做法可以看出古人攀龙附凤、抬高自己地位的思想。

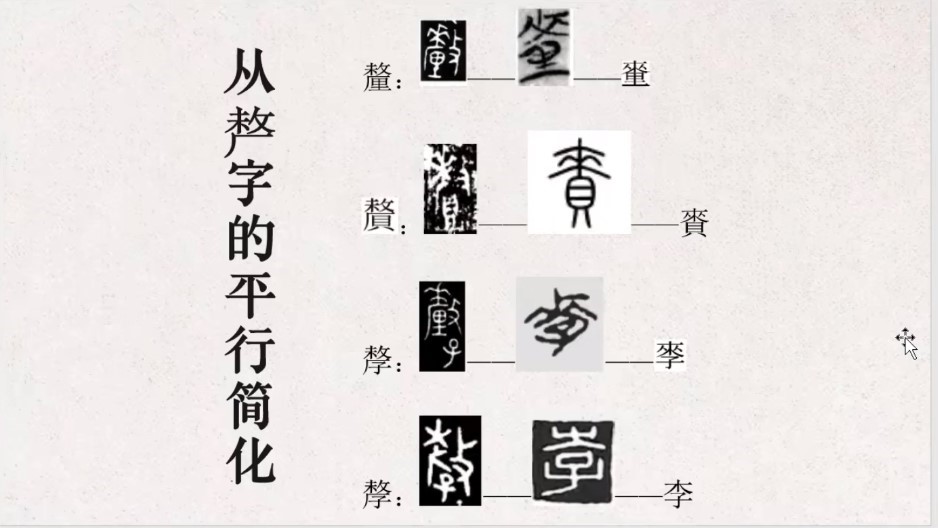

李守奎教授通过对战国文字中的“

(李)”字进行分析,从文字学的角度对李姓进行溯源。他认为“李”应来源于甲骨文以出现的“釐”或“孷”,作为氏用,则最早见于西周时期。西周的釐伯簋铭文中有人名“釐伯”,“釐”当为其封地或谥号,其后人遂以“釐”为氏。李守奎教授通过源流梳理、地域分布以及同类结构平行简化的规律,详细分析了甲骨文、金文作为一字异体的“孷”与“釐”,简省演变为“

(李)”字进行分析,从文字学的角度对李姓进行溯源。他认为“李”应来源于甲骨文以出现的“釐”或“孷”,作为氏用,则最早见于西周时期。西周的釐伯簋铭文中有人名“釐伯”,“釐”当为其封地或谥号,其后人遂以“釐”为氏。李守奎教授通过源流梳理、地域分布以及同类结构平行简化的规律,详细分析了甲骨文、金文作为一字异体的“孷”与“釐”,简省演变为“

”和“李”的过程。秦始皇统一文字,“

”和“李”的过程。秦始皇统一文字,“

”被废除,规范统一为“李”,为后世沿用。然而,李守奎教授最后还指出,关于李字和李姓,尚有不少问题需要进一步研究,留待日后探讨。

”被废除,规范统一为“李”,为后世沿用。然而,李守奎教授最后还指出,关于李字和李姓,尚有不少问题需要进一步研究,留待日后探讨。

讲座结束后,李守奎教授详细解答了校内外师生的提问,他希望大家借自己对姓名用字的溯源对汉字文化进行阐释,深入了解汉字文化。

李守奎教授现为清华大学人文学院教授,清华大学出土文献研究与保护中心教授,教育部 特聘教授,中国文字学会副会长。长期致力于古文字、汉字学、出土文献等方面的研究与教学,著作多部,曾四次获教育部“高校人文社会科学研究优秀成果奖”。

(周永昌)