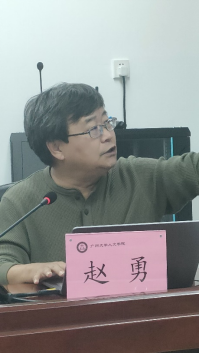

2024年12月13日下午,人文学院艺文讲坛第七十八讲在图书馆副楼206会议室举行。北京师范大学文学院赵勇教授以“接合理论:从霍尔到路遥”为题,为我院师生呈现了一场精彩的学术讲座。

本次讲座由陶东风教授主持,陶东风教授高度评价了赵勇教授将法兰克福学派理论与当代中国的文化与文学研究相互打通,将西方的文化研究理论与中国的文学文化现状相结合的研究风格,并对赵勇教授的莅临表示热烈欢迎。

在全场热烈的掌声中,赵勇教授的讲座围绕着“接合”展开。首先,赵勇教授对霍尔的接合理论进行解读。在英语中,接合(articulate)一词具有双重意义,一为用语言表达(expressing),二为连接,如“铰接式”卡车(‘articulated’lorry)。接合(articulate)是指在一定条件下可以将两种不同元素合为一体的连接(connection)或链接(link)形式,它不是“永恒的”而是有着解接合(disarticulated)与再接合(rearticulations)的可能。意义是接合/表达的产物,文化符号的意义取决于各种文化关系的接合状态,而在接合/表达的背后,实际上是文化霸权的争夺和确立。赵勇教授以汪峰从摇滚偶像到娱乐明星的蜕变为例阐明了这一点。讲座的后半部分,赵勇教授对路遥的《人生》与《平凡的世界》进行解读。路遥作品聚焦于“城乡交叉地带”中发生的生活现象与矛盾冲突,发掘其重要的社会意义。城市文明与乡村文化的种种矛盾,正是在“城乡接合部”这一矛盾统一体中呈现的。由此,赵勇教授提出以“雅俗接合部”来对大众文化的冲击与1990年代以来的文学生产进行关照。大众文化与文学生产是以“接合”的方式存在的,“接合”之后的矛盾统一体已经隐含着“表达”,研究者的任务是加大其“表达”力度,帮助其“接合”发声,破译意识形态元素的种种编码,挑明意识形态幻象掩盖下的事实真相,使“表达”成为一种“意识形态批判”。赵勇教授对《手机》这一电影小说的批判,即为一个生动的研究案例。最后,赵勇教授提出了走向一种“间性”研究的构想与方案。文学与新媒体“接合部”具有种种独异性(singularity)、疑难性与生发出问题意识的可能性,落实“在文学研究与文化研究之间”的“间性”研究方案,可以聚焦在印刷文化与视觉文化之间、精英文学与大众文学之间、美学分析与意识形态批判之间三个方面。

现场师生对赵勇教授的讲座反响热烈,积极分享感受并向赵勇教授请教,讲座在轻松愉悦的讨论声中圆满结束。